СГУПС - Кафедра "Строительная механика"

НАУЧНАЯ ШКОЛА

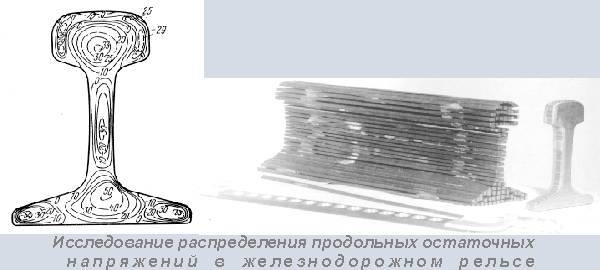

Развитые в нашей школе новые подходы широко использовались для решения многих инженерных проблем. С сентября 1964 года в нашем институте была организована отраслевая научно-исследовательская лаборатория прочности при кафедре строительной механики. Период наибольшего расцвета и плодотворной деятельности НИЛ прочности приходится на 1970 -1985 годы. В лаборатории в это время работало около 30 человек штатного состава и около 40 совместителей. Совместителями были профессора, доценты и преподаватели кафедр строительной механики, теоретической механики, математики, физики, мостов и другие. Научные исследования выполнялись по приказам МПС СССР и хоздоговорам. Заказчиками были: МПС (Главное управление пути), ВНИИЖТ, службы пути Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской, Забайкальской, Свердловской, Южно-уральской и Алма-Атинской железных дорог, Сибирский НИИ авиации, ЦАГИ, КБ Туполева, п/я Климовска, Миасса, Бийска, Ленинградский металлический завод, Институт электросварки имени Патона и многие другие. Одной из первых тем в этой лаборатории была тема, связанная с определением уровня остаточных напряжений в железнодорожных рельсах. В те годы разрабатывалась технология закалки рельсов.

В первых партиях рельсов, прошедших объемную закалку, были обнаружены высокие остаточные напряжения, наблюдались даже случаи саморастрескивания рельсов. Для того чтобы откорректировать технологию термической обработки рельсов и их последующей правки, необходимо было научиться определять эти напряжения. На базе метода фотоупругих покрытий удалось создать оригинальную методику, которая ВНИИЖТом была признана в качестве образцовой, по которой оценивались все приближенные ускоренные методы контроля остаточных напряжений. Несколько лет в лаборатории определяли эти напряжения в опытных партиях термообработанных рельсов, что позволило отработать режимы закалки и последующего отпуска при допустимых уровнях остаточных напряжений. В этих исследованиях активное участие принимали В.А.Кушнеров и Ф.Ф.Плешаков. К большому горю оба они очень рано ушли из жизни.

Проблема износа стала острейшей на железнодорожном транспорте. Боковой износ гребней колес и головки рельсов возрос в несколько раз, участились случаи поломки колес. В нашем университете под руководством профессора К.Л.Комарова создан коллектив, объединяющий специалистов из нескольких кафедр и нескольких институтов. В работе, изучающей проблемы износа рельса, участвуют и специалисты СибНИА, где работают над созданием уникального стенда для испытания вагонных колес. Проблема взаимодействия колеса и рельса носит комплексный характер. Здесь тесно переплетаются механика, физика, химия, а именно такие темы успешно решают учебные вузы, где работают специалисты разных отраслей. Абрам Яковлевич, как выпускник железнодорожного института, не мог пройти мимо проблемы угона железнодорожного пути. Эта уникальная задача интересовала многих исследователей. Только в нашем институте ей занимались Фришман в годы войны, а, позднее профессора В.Г.Альбрект и М.С.Боченков. Большинство исследователей строили модели угона, основываясь на различного типа гипотезах кинетического или силового характера. В работах А.Я.Александрова и В.М.Абраменко угон определялся чисто расчетным путем для балки с односторонними вертикальными связями, работающей с отлипанием и проскальзыванием относительно упругого основания. Расчетами были получены величины угона примерно равные тем, которые наблюдались в пути, но главное - появилась методика, которая позволяла прогнозировать угон пути при изменении условий эксплуатации, т.е. при изменении конструкции пути, при использовании новых типов вагонов, при изменении нагрузок и т.д. К сожалению, эти работы прекратились. Вслед за Абрамом Яковлевичем очень рано ушел из жизни В. М. Абраменко. Руководителем научной школы по интерференционно-оптическим методам исследования задач механики деформируемого тела стал д-р техн. наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, академик академии транспорта

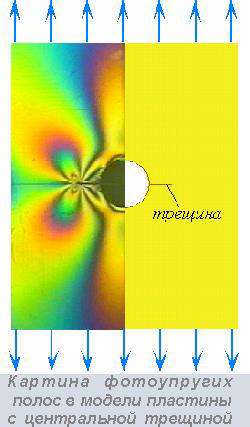

Марат Халикович Ахметзянов. Под его руководством продолжены исследования методами интегральной фотоупругости осесимметричных пространственных задач, контактных напряжений в железнодорожных рельсах с использованием методов голографической фазовой интерферометрии. Совместно с Р.А.Елистратовым были разработаны новые схемы измерений при исследовании пространственных задач методом рассеянного света, при этом были получены 6 авторских свидетельств на изобретения. В 1993 г. под руководством М. Х. Ахметзянова была начата разработка системы контроля за температурными усилиями в рельсовых плетях бесстыкового пути на основе применения фотоупругого датчика деформаций. Тихомировым В.М. и Шабановым А.П. была отработана технология приклейки датчиков на шейку железнодорожного рельса, разработан и изготовлен прибор позволяющий визуально измерять температурные усилия. Работы в этом направлении продолжаются. В настоящее время также продолжается цикл исследований по механике разрушения. Здесь экспериментальные работы сочетаются с расчетными. Используя весь арсенал разработанных интерференционно-оптических методов, удалось выяснить закономерность развития трещин, результаты были доложены М.Х.Ахметзяновым на 7 Всесоюзном съезде по теоретической и прикладной механике (1991 г.) и на 8 Всероссийском съезде (2001 г.) в совместном докладе с Г.Н.Албаут и В.М.Тихомировым. По результатам исследований в области лазерной интерферометрии подготовили и успешно защитили докторские диссертации С.И.Герасимов (1997 г.) и В.П.Кутовой (1999 г.). Развитые в более ранних работах основы метода нелинейной фотоупругости (для задач механики разрушения), легли в основу докторской диссертации Г.Н.Албаут. А.М.Попов завершил в 2000 году докторскую диссертацию по развитию метода муаровых полос и успешно защитил ее. В 2004 г. В.М. Тихомиров защитил докторскую диссертацию "Расчетно-экспериментальные методы исследования трехмерных задач механики разрушений". В итоге в СГУПСе сложилась уникальная школа по интерференционно-оптическим методам исследования задач механики твердого деформируемого тела, равной которой по научному уровню не существует ни в России, ни в странах ближнего зарубежья. По результатам работ, выполненных за все годы, было опубликовано 9 монографий; более 700 статей; защищено 63 диссертации, из них 45 кандидатских и 18 докторских. Докторские диссертации защитили: |

В этот же период нашей лаборатории начинает работать

В этот же период нашей лаборатории начинает работать

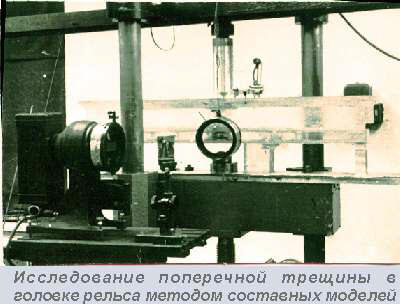

За последние двадцать лет лидирующими отказами железнодорожных рельсов стали отказы по контактно-усталостным дефектам типа поперечных и продольных трещин в головке рельса и по боковому их износу в кривых. Поперечная трещина, возникает на глубине 10- 12 мм от поверхности катания и постепенно развиваясь может привести к поперечному излому рельса. В лаборатории на базе метода составных моделей была разработана методика определения контактных напряжений в головке рельса, выяснены наиболее неблагоприятные условия контакта, оценены с точки зрения этих напряжений различные предложения по изменению формы поверхности катания колес и рельс, даны оценки ресурса рельсов с поперечной трещиной, получены количественные данные об эффективности усиления ослабленного сечения рельса стыковыми накладками. В этих работах принимали участие

За последние двадцать лет лидирующими отказами железнодорожных рельсов стали отказы по контактно-усталостным дефектам типа поперечных и продольных трещин в головке рельса и по боковому их износу в кривых. Поперечная трещина, возникает на глубине 10- 12 мм от поверхности катания и постепенно развиваясь может привести к поперечному излому рельса. В лаборатории на базе метода составных моделей была разработана методика определения контактных напряжений в головке рельса, выяснены наиболее неблагоприятные условия контакта, оценены с точки зрения этих напряжений различные предложения по изменению формы поверхности катания колес и рельс, даны оценки ресурса рельсов с поперечной трещиной, получены количественные данные об эффективности усиления ослабленного сечения рельса стыковыми накладками. В этих работах принимали участие